LE CHATEAU DE TOURS

Le château de Tours est situé en bordure de Loire, dans le quartier le plus ancien, proche de la cathédrale Saint-Gatien, érigé sur les vestiges de la cité antique dont Tours tire son origine.

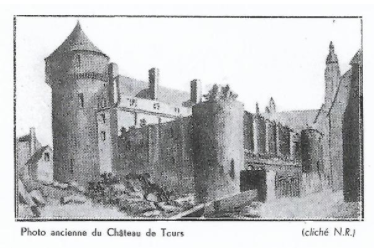

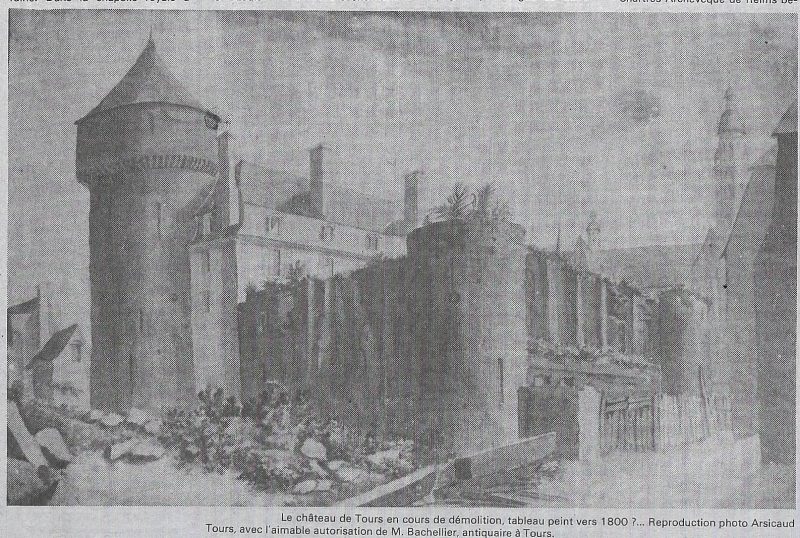

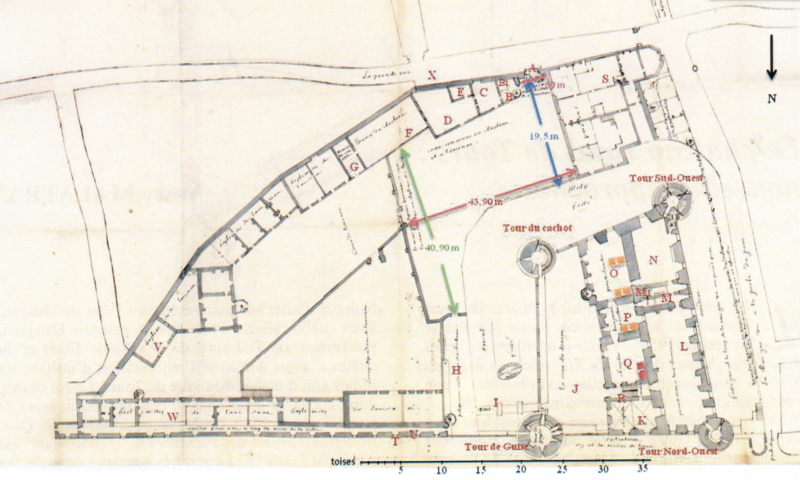

Nonobstant l’étendue de ses fondations partiellement révélées par les fouilles des années 1970, il est la trace fort modeste d’un château médiéval comtal du XIème siècle, tel qu’il fut modifié et agrandi aux XIIIème et XVème siècles où il acquiert le statut de demeure royale. Presque entièrement détruit au XVIIIème siècle, ses deux tours restantes sont accommodées avec un nouveau bâtiment utilisé par l’armée à partir de la Révolution. Après avoir servi de caserne, c’est dans cette configuration singulière qu’il est tiré de l’oubli et restauré dans la seconde moitié du XXème siècle. Il fait l’objet d’un classement partiel au titre des monuments historiques depuis le 20 août 1913, l’autre partie bénéficiant d’une inscription à l’inventaire supplémentaire le 21 novembre 1973. Il abrite aujourd’hui des activités culturelles et patrimoniales.

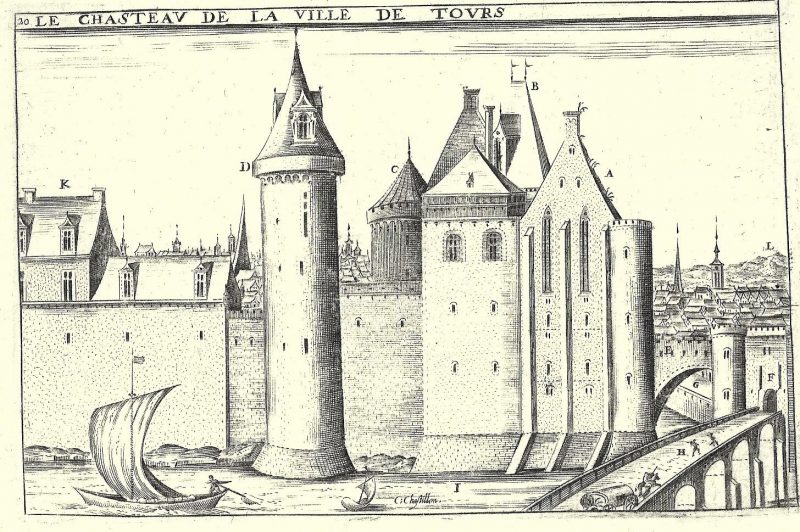

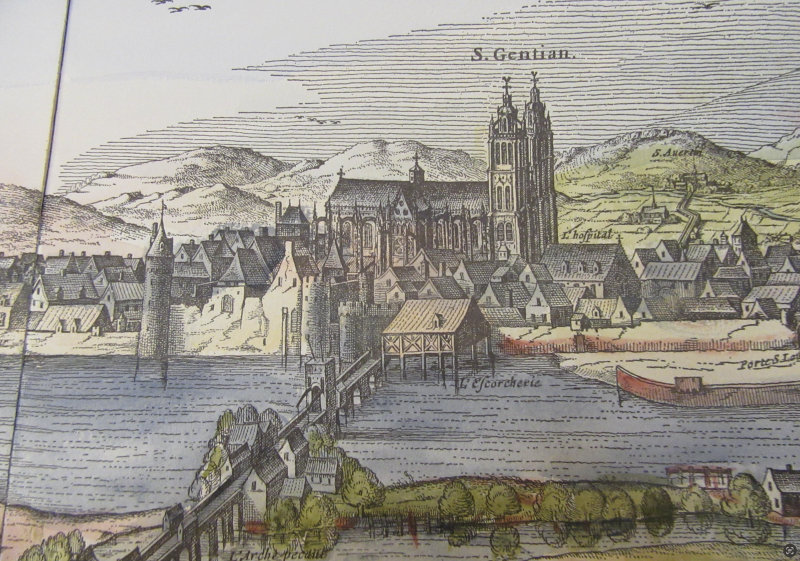

Le chasteau de Tours par CLAUDE CHASTILLON en 1610. De gauche à droite, désigné par les lettres K le logis des Gouverneurs, puis à droite une tour disparue aujourd’hui, ensuite la chapelle royale A : où furent célébrés les mariages des ROYS CHARLES VII et LOUIS XI. Enfin, le pont levis B: et la poterne F ouvrant sur le pont d’EUDES de BLOIS H, D: la tour de GUISE (fils du Duc de Guise) C: la tour du cachot, I la Loire, B : le donjon de FOULQUES NERA, L : Grand MONT (situé au sud de Tours). Le château a été détruit en 1792. Le logis des GOUVERNEURS : la partie gauche avec la lettre K existe toujours. La partie droite a été détruite.

Aujourd’hui, le Château reçoit entre 50 et 70 000 visiteurs par an et propose ainsi une programmation diversifiée qui touche tous les champs de la création : de la peinture à la photographie, de la poterie à la sculpture, de l’archéologie à l’art contemporain.

Une résidence du XIe siècle

Le site du château de Tours a été occupé vraisemblablement, sans interruption, depuis le 1er siècle.

Ce que l’on sait du château de Tours relève plus de la fantaisie que de l’histoire. Par tradition, l’on admet qu’Henri II Plantagenet, roi d’Angleterre, comte d’Anjou et de Touraine (entre autres…) fit bâtir à Tours un donjon carré, vers 1160. C’est à ce moment que le château prend naissance, sous forme d’une tour située dans l’angle nord-ouest de la cité gallo-romaine. Rien ne vient à l’appui de cette thèse, aucune source écrite de l’époque ne fait mention des travaux du roi anglais. Mais le fait s’est peu à peu transformé en vérité au cours du XIXe siècle, sous la plume des historiens.

Jusqu’en 1044, la cité de Tours est aux mains des comtes de Blois. C’est donc à la Maison d’Anjou, qui prend possession de Tours en 1044, qu’il faut attribuer la construction de la résidence.

Par qui ?

Geoffroy Martel (1044 – 1060) ? Geoffroy le Barbu (1060 – 1068) ? Foulques le Réchin (1069 – 1109) ?

L’un ou l’autre peut avoir décidé de la construction (l’un des deux derniers vraisemblablement), mais il semble, d’après les sources écrites dont nous disposons, que ces comtes ont continué de résider dans la Tour Feu Hugon, résidence des vice-comtes de Tours, vassaux des comtes de Blois avant 1044. Dès lors, qui habitait cette nouvelle résidence ? L’hypothèse la plus satisfaisante est que le prévôt, représentant à Tours du comte d’Anjou, l’occupait et qu’elle était attachée à cette charge comme demeure de fonction. Le bâtiment lui même s’apparenter modestement aux résidences princières ou épiscopales des XI et XII siècles. Les évêques, les princes territoriaux (comtes, ducs) en France et en Angleterre se sont fait édifier des palais de ce type, sur des plans plus vastes.

Extrait de A PROPOS d’archéologie urbaine à Tours -bulletin du L.A.U n°1 – juillet 1976

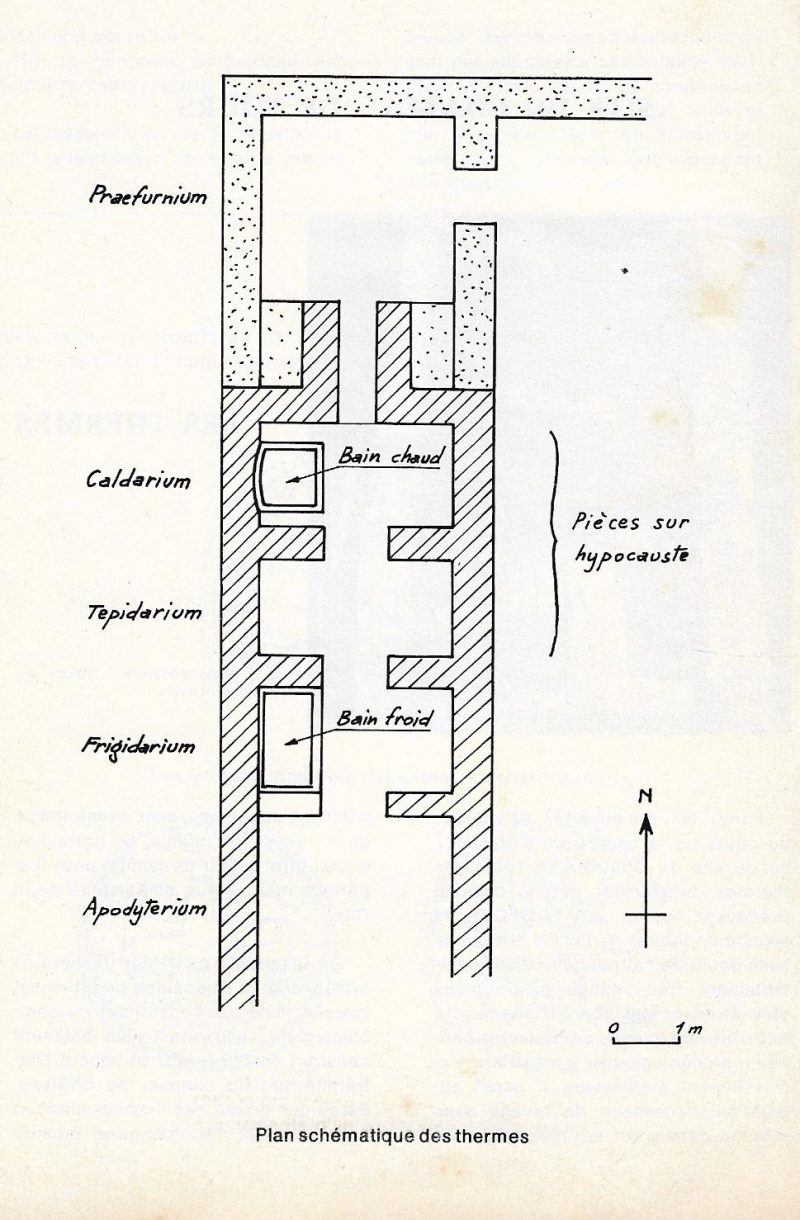

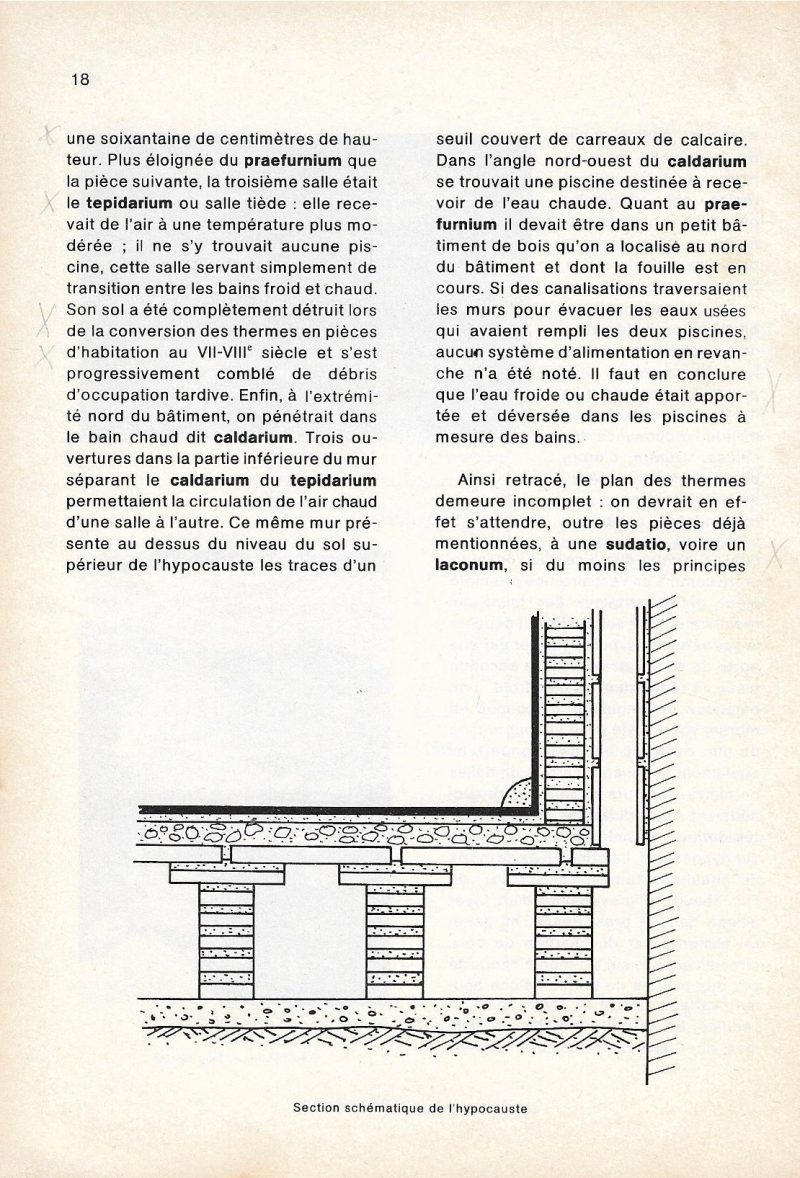

On commence à distinguer la nature de l’occupation du site, du moins après la construction du castrum (fin IIIe siècle) : une grande partie du site, sinon la totalité, est occupée par des bains, hypocaustes, canalisation d’eau, bassins sont des indices sûrs. La superficie couverte par l’ensemble suggère un bâtiment public, il s’agirait donc de thermes.

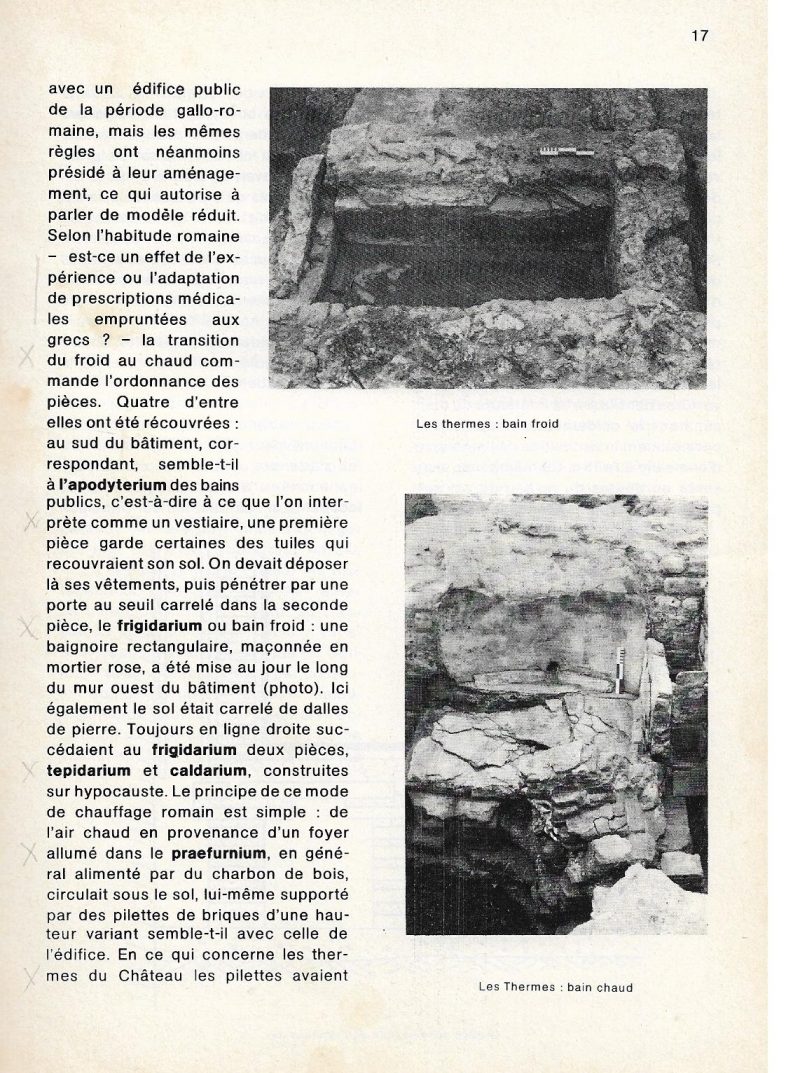

Il s’agit en fait de de thermes privés, dont la disposition primitive est ignorée mais qui constitue vraisemblablement l’aile ouest d’un bâtiment construit en L ou en U et situé à l’extrémité sud du chantier du Château. Parce que privés, ces thermes n’ont en superficie aucune mesure avec un édifice public de la période gallo-romaine.