LA CREATION DE LA VILLE DE TOURS

Tours fut probablement fondée par Auguste, entre -10 et +10. La ville se développa rapidement, sur cette sorte d’immense grève en léger mamelon, riche en limons fertiles. C’est peut-être à cause du passage de la route de Bretagne que le site fut choisi. De Lyon, capitale des Gaules, on pouvait en effet sans difficulté gagner Bourges puis Tours, et, de là, atteindre l’embouchure de la Loire, par Angers, ou les côtes de la Manche, par Le Mans, grâce au réseau routier entrepris par Agrippa, gendre d’Auguste, à partir de -27. Harmonieusement combiné avec le réseau fluvial, il avait d’abord un rôle militaire, mais il servit aussi à l’établissement du cadastre, assise de l’impôt.

L’une des principales transformions apportées par la conquête fut donc de doter les Turons d’une ville chef-lieu, conçue et organisée à la romaine. La création fut d’emblée assez vaste, environ cinquante à soixante hectares (Angers : 80 ? Orléans : 30 hectares), sans commune mesure avec la modestie de la tribu des Turons : il s’agissait probablement d’attirer la noblesse locale, mais aussi de fixer des artisans et de commerçants. La ville romaine est conçue, dans un but de propagande, comme un miroir de Rome : en romanisant un certain nombre de points forts, on espère que ceux-ci, par leur rayonnement, influenceront les populations environnantes et les intégreront à l’Empire.

Page 59 – L’Indre-et-Loire – La Touraine des origines à nos jours – Editions Bordessoules – Pierre AUDUN – RAYMOND BAILLEUL – Claude CROUBOIS – Suzanne PERINET – Jean-Pierre SURRAULT

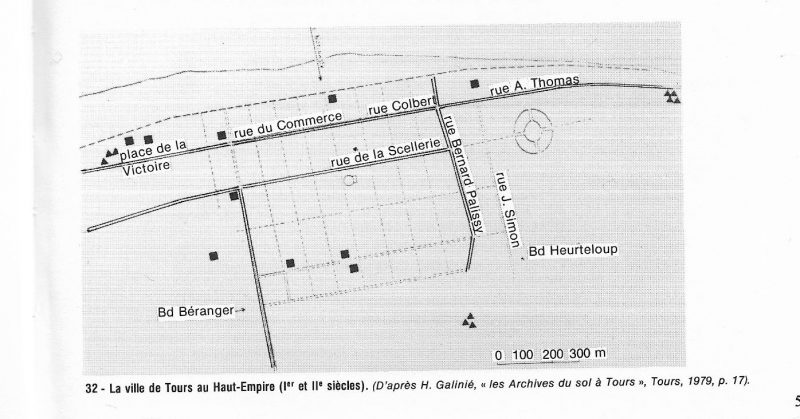

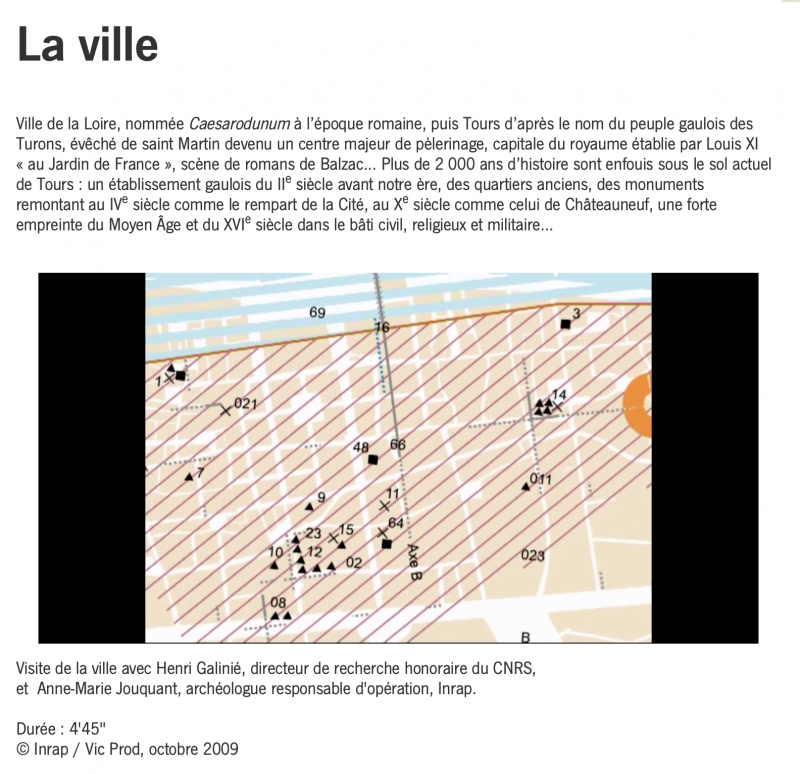

Après le choix du site, la démarche première consiste à mettre en place un réseau de rues se coupant à angle droit, à partir de deux axes principaux. Le cardo Maximus, orienté nord-sud, était vraisemblablement situé là où se trouvent actuellement les rues des Amandiers, de la Barre et Bernard Palissy ; il s’agissait peut-être d’un chemin gaulois. Les rues Lavoisier et Jules Simon, à 90 mètres plus à l’est, constituaient un autre cardo parallèle. Le square François Sicard montre la largeur des îlots constitués par ces deux axes. Un troisième cardo a été repéré à 900 mètres plus à l’ouest, grâce aux fouilles récentes du Laboratoire d’archéologie urbaine que dirige Henri Galinié (2), mais seule la rue Descartes, par son orientation, en a conservé le souvenir. Les autres tracés nord-sud restent hypothétiques.

L’axe principal de la ville, son decumanus maximus, était orienté est-ouest, parallèlement à la Loire, le long des rues du Commerce, Colbert, Albert Thomas et Blanqui. Cette rue à pu être suivie sur une longueur d’environ 700 mètres, au milieu du siècle dernier. Elle est doublée , 150 mètres plus au sud, par un second decumanus, le long des rues des halles et de la Scellerie. les fouilles récentes ont montré l’existence d’autres voies orientées dans le même sens, au nord de l’impasse de la Grandière et sous les boulevards Béranger et Heurteloup. On peut donc supposer l’existence d’axes de centurion, lignes directrices du tissu urbain, adapté aux conditions locales (chemin préexistant ? et présence de la Loire).

Des édifices publics à trouver :

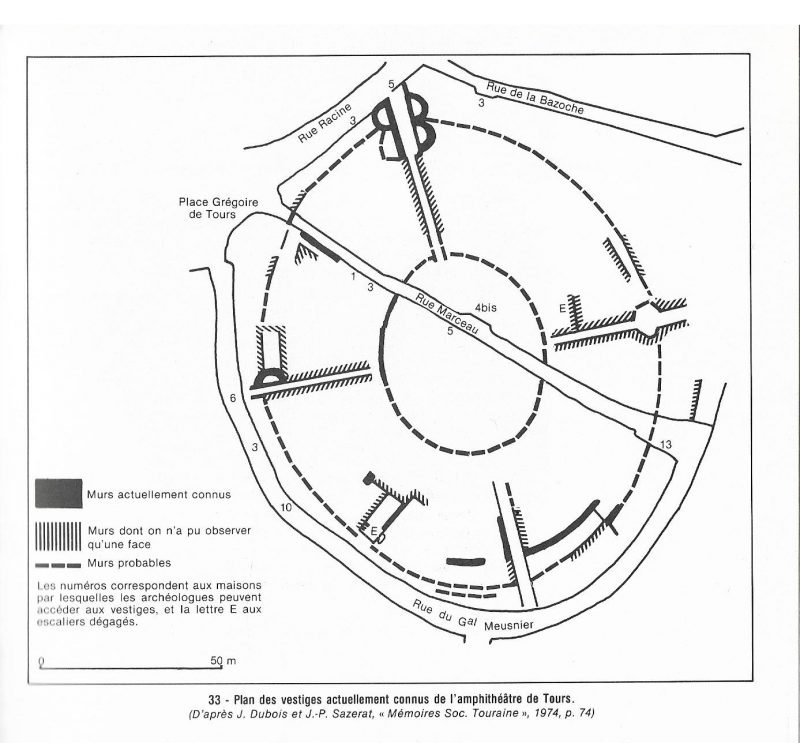

Le quadrillage urbain fut garni de monuments propres à frapper d’admiration les paysans turons et à glorifier la puissance de Rome : édifices de spectacles tels que théâtre, cirque, amphithéâtre, odéon, une grande place monumentale (le forum), encadrée d’une basilique et d’un temple classique, sans oublier les thermes, indispensables à la vie “à la romaine”. Malheureusement, de tout cela presque rien ne nous est connu, à deux exceptions près et d’un certain nombre de fragments architecturaux réutilisés au début du IVème siècle, dans les fondations du rempart élevé à cette époque. Le témoignage de ces blocs, dont nous ignorons la place d’origine dans la ville, n’est pas sans intérêt. Par leur style, ils traduisent des influences italiennes certes, mais également une maîtrise du métier acquise progressivement par des artisans probablement locaux, interprétant de plus en plus librement les règles romaines de traitement du décor.

Un vaste amphithéâtre :

Un temple circulaire :

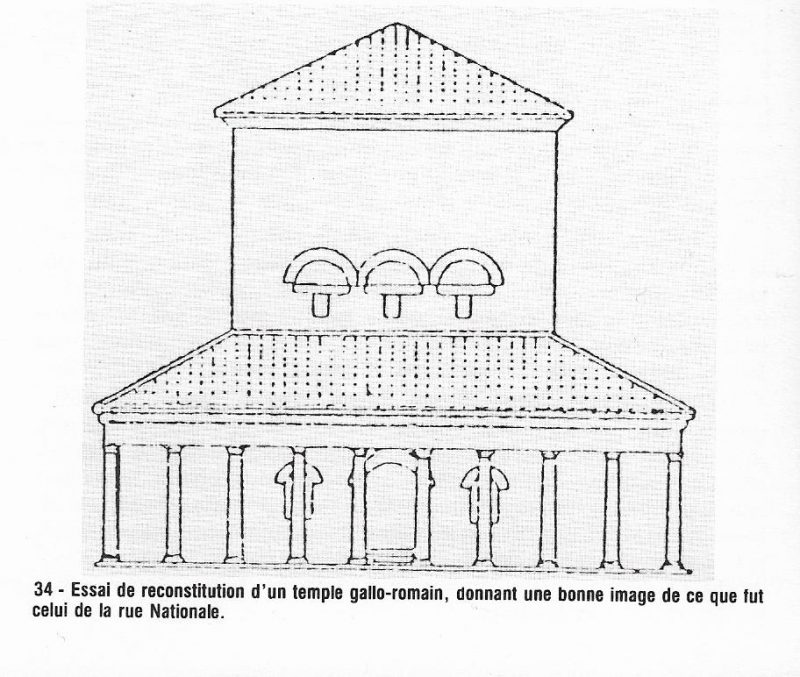

Lors des travaux de reconstruction de l’après-guerre, en bordure de la rue Nationale, un temple (fanum) de tradition gauloise a pu être dégagé rue de la Scellerie, rue de Lucé et rue Emile Zola, rapidement fouillé puis, malheureusement, détruit presque entièrement. Seul, un pan de mur en a été conservé, sous la cour d’un immeuble, rue de Lucé, mais, pour visiter, il faut soulever une lourde trappe et ne pas oublier d’emporter son échelle et sa lampe de poche !

Il s’agissait d’un temps de très grandes dimensions, le diamètre de la tour centrale (la cella) atteignant 27 mètres !

Des nécropoles aux limites de la ville :

L’un des cimetières de Caesarodunum fut découvert en 1828, sous l’emplacement de l’ancienne gare du canal, le long du decumanus maximus de la ville (angle de la rue Blanqui et du quai de la Gare du Canal).

Une autre nécropole fut retrouvée en 1845, puis 1868, entre le boulevard Heurteloup et la place de la Gare. Elle s’étirait le long de la rue Blaise Pascal, dont nous avons dit qu’elle représentait l’axe nord-sud le plus important de la ville, des tombes à incinération ont été mises au jour jusqu’au Sanitas, soit sur une longueur d’environ 600 mètres !

Deux inscriptions :

Deux inscriptions provenant du rempart qui entoura la ville au Bas-Empire fournissent quelques lumières sur le statut juridique de la ville et de tout le territoire turon.

(A suivre)

Le Vieux-Tours :

Le Vieux-Tours désigne collectivement les quartiers historiques qui se sont progressivement unis pour constituer le centre historique de Tours. D’ouest en est, les quartiers du Vieux-Tours comprennent Notre-Dame-la-Riche, Saint-Martin, Saint-Julien, Saint-Gatien et Saint-Pierre-des-Corps.

Le quartier Saint-Gatien, le premier établissement, correspond à la cité de Caesarodunum de l’Antiquité tardive et est devenu le centre du pouvoir politique et épiscopal de la ville. Le quartier Saint-Gatien, également appelé la Cité, est le premier noyau urbain qui correspond à Caesarodunum, et a connu un renouveau, se développant dans un castrum dès le IVe siècle. Vers l’an mil, la Cité devient le siège du pouvoir politique et épiscopal. Sur le site de l’amphithéâtre de Tours, les chanoines du cloître Saint-Gatien s’établissent. Au XIIIe siècle, le château et la cathédrale sont reconstruits sur ordre du roi Louis IX.

Le quartier Saint-Martin, le deuxième bourg formé, trouve son origine dans le culte de Saint Martin et s’est développé dès le Ve siècle en tant que nouvelle ville, devenant ainsi un centre de pèlerinage majeur.

Le quartier Saint-Julien, formé entre la cité en amont et la ville nouvelle en aval, s’est développé du VIe au XIe siècle avec l’ajout de nombreux édifices religieux, dont l’abbaye de Saint-Julien. Ce quartier, qui est le troisième noyau urbain entre le bourg de la Cité et celui de Châteauneuf, a vu ses principales voies suivre le tracé de celles du centre de l’ancienne ville. Avec l’implantation de nombreux bâtiments religieux entre le VIe et le XIe siècle, dont l’abbaye de Saint-Julien, le bourg s’est densifié et a vu l’émergence de couvents d’ordres mendiants au XIIIe siècle. En 1356, les bourgs Gatien, Martin et Julien ont été unifiés au sein d’une même enceinte, la clouaison, tandis que les quartiers Notre-Dame-la-Riche et Saint-Pierre-des-Corps restaient des faubourgs. C’est ainsi que Tours unifiée est née.

Le quartier Notre-Dame-la-Riche s’étend à l’ouest du decumanus (2) de Caesarodunum, où se sont développés les faubourgs médiévaux de la Riche, près du cimetière chrétien du Bas-Empire. Ce cimetière, actuelle place Abbé Payon, autrefois place de la Riche, a accueilli les dépouilles de saint Gatien et saint Lidoire dans une basilique érigée par ce dernier. Au Xe siècle, le prieuré Saint-Médard est fondé et, sur le site de la basilique de Lidoire, s’élève la nouvelle église Notre-Dame La Pauvre, qui deviendra l’église Notre-Dame-la-Riche. Au XIe siècle, le quartier est peu urbanisé et entouré de quatre institutions religieuses : la basilique Saint-Martin à l’est, le prieuré Saint-Éloi au sud, et les prieurés Sainte-Anne et Saint-Cosme à l’ouest. Pour rejoindre ces derniers, il faut emprunter le pont Sainte-Anne, qui enjambe le ruau Sainte-Anne, un canal dérivant la Loire vers le Cher. Ce ruau marque la limite ouest du quartier Notre-Dame-la-Riche. En 1356, le quartier devient un faubourg à l’ouest de la ville, avec la porte Notre-Dame-de-la-Riche intégrée à la nouvelle enceinte, la clouaison, devenant ainsi la principale sortie ouest de la ville. L’urbanisation s’intensifie le long du faubourg avec l’arrivée de nombreux ouvriers de la soie au XVe siècle, transformant la zone en un centre industriel où opèrent les maîtres-tisseurs. Le quartier conserve des maisons à pignon sur rue datant des XVe et XVIe siècles, largement modifiées par la suite. Au milieu du XVe siècle, Louis XI commande la construction d’un boulevard à l’ouest, près de la porte Saint-Simple, qui deviendra le marché aux bleds et la promenade de la Baguenauderie. Au XVIIe siècle, elle fut nommée place d’Aumont en l’honneur de César, marquis d’Aumont, gouverneur de Touraine, par les habitants de Tours. Durant la Révolution, elle servit de lieu pour la guillotine et le 26 juillet 1798, Guillaume Le Métayer, surnommé Rochambeau, y fut exécuté. Plus tard, elle prit le nom de place Gaston-Paillhou.

Le quartier Saint-Pierre-des-Corps s’est développé à l’est du decumanus de la ville romaine, marqué par l’établissement d’une nécropole à incinération durant le Haut-Empire. Cette nécropole constituait l’entrée et la sortie est de la ville romaine. Au début du IVe siècle, la ville se replie dans son castrum, rendant la nécropole hors usage. Entre le IXe et le Xe siècle, l’église Saint-Pierre-des-Corps est érigée, tirant son nom de la proximité avec l’ancienne nécropole. Reconstruite au XIe siècle, une place se forme à l’ouest devant l’église. Au XIIe siècle, le quartier est peu urbanisé, encadré par l’abbaye de Marmoutier au nord, le prieuré Saint-Loup à l’est, et l’église Saint-Jean Descous au sud. Le faubourg s’étoffe au siècle suivant avec des maisons à pans de bois et pignons sur rue. Au XIVe siècle, la construction de la clouaison relègue la paroisse de Saint-Pierre-des-Corps hors des murs, tout en préservant son statut de faubourg. Proche des berges de la Loire, il abrite des bateliers et des commerçants. Plusieurs maisons de cette époque, avec des pignons sur rue, subsistent, dont la plupart des façades ont été restaurées en tuffeau, et d’autres présentent des murs gouttereaux sur rue.

#tours#saintpierredescorps#saintmartin#saintgatien#saintjulien

#notredamedelariche#patrimoinehistorique#tourainevaldeloire

Sources; divers site du net, Wikipédia