SAINT-JULIEN : SOLDAT ROMAIN MARTYR EGLISE ET ABBAYE.

Entre Tours et Chateauneuf, non loin des bords de la Loire, il y avait autrefois, dit la Chronique de jean Chenu, “une grande place inhabitée, remplis seulement de quelques bois de chataigniers, près et pascages, auquel lieu les anciens chrétiens avoient fait une petite grotte, sous terre, en laquelle on descendait par des degrés, et de laquelle fut faite une chapelle dédiée à l’honneur de la Vierge, appelée pour lors Notre-Dame-des-Escaliers.“

Clovis, vainqueur des Visigoths, à Vouglé, fit bâtir sur la grotte une autre chapelle, ainsi que le constate le Martyrologue de Saint-Julien : ” L’an de grâce environ cinq cent, Clovis, en venant de Saint-Martin de Tours, mercier ledict glorieulx sainct de la victoire qu’il avait eu sur Alaric, roi des Goths, et sur les gens hérétiques arriens, monte sur son cheval, qu’il avait laissé au cloitre du dict Saint-Martin, et mist couronne d’or sur sa tête. Et, en allant par la ville de Tours, s’arrêta en la place où à depuis été fondé le monastaire de Sainct-Julian-le-Martyr. Laquelle place étoitalors c-vuide. Et illec put le peuple respendit, et donna grant quantité d’or et d’argent.“

Licinius, neuvième évêque de Tours, fit la dédicace de cette chapelle en 509, ou plutôt, tout nous porte à le croire, il en bénit les premiers travaux, et l’un de ses successeurs, Ommat, en 524, en fit la consécration lors de leur complet achèvement.

Peu de temps après, sous le pontificat de Grégoire de Tours, des moines d’Auvergne, attirés par leur dévotion à Saint-Martin, et peut-être aussi par leur attachement à Grégoire, leur compatriote, étant venus à Tours, se construisirent eux-mêmes quelques pauvres cellules autour de la chapelle du roi Franc, et donnèrent ainsi naissance à l’abbaye qui fait le sujet de cette notice. Grégoire, édifié de leur austérité, les soumit à la règle de saint Benoit, consacra leur église à saint Maurice, ce qu’il nous apprend lui même sans nous dire si cette église avait remplacé l’ancienne, où si, suivant l’usage alors établi, l’autel principal seul était dédié au saint marthyr ; enfin il leur confia la garde des reliques de saint Julien même, son maitre et son patron, qu’il avait rapporté de Brioude, en Auvergne, et pour lesquelles il professait une vénération particulière.

Extrait de LA TOURAINE ANCIENNE ET MODERNE – Stanislas BELLANGER – 1845 – PAGE 541

Au début de son épiscopat, vers 575, Grégoire de Tours, lui-même d’origine auvergnate, confie aux moines de Notre Dame des reliques de Saint-Julien qu’il a rapportées de Brioude dont un fragment du voile qui couvrait le tombeau de saint Julien. Quelques moines auvergnats l’accompagnent et importent la règle de saint Benoît : l’abbaye bénédictine de Saint-Julien de Tours est née.

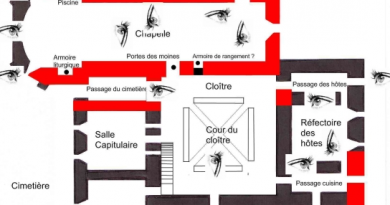

Naît alors une véritable abbaye très prospère à l’époque carolingienne. La salle capitulaire et le plan carré d’un cloître l’attestent. La présence des reliques de saint Julien explique son nom. L’abbaye se situe entre les deux pôles qui constituent le Tours médiéval : la cité épiscopale autour de la cathédrale et Châteauneuf où se trouve la basilique Saint-Martin.

Les seigneurs propriétaires des forêts donnent des terres aux abbayes. Geoffroy Ier (938-987), père de Foulque Nerra avait, par lettres de donation, accordé à Archambaud Urgeri, évêque de Tours, la forêt de Chédon. L’abbaye Saint-Julien de Tours et l’abbaye de Villeloin se voient attribuer la forêt de Chédon.

L’abbaye Saint-Julien de Tours développera plusieurs prieurés dont celui de Chédon. À l’aube du XIIe siècle, les moines de Saint-Julien établirent en ce lieu une « capella » en 1134. Le seigneur de Breis, descendant des seigneurs de Saint-Aignan, manifesta son désaccord par des atrocités envers les moines. Il feignait d’ignorer ce don, mais les moines de Saint-Julien exposèrent « scrupuleusement les lettres de donation qu’ils possédaient scellées du sceau du Comte Geoffroy » et il fut obligé de s’incliner. Les moines pouvaient alors jouir de leur forêt, défricher, ensemencer, manger leur gibier, le miel de leurs ruches et vénérer Saint-Julien en leur beau territoire de Chédon.

Le chevalier Joubert Louis, seigneur de Saint-Julien de Chédon, vassal du seigneur de SaintAignan, finança la construction de l’église entre 1147 et 1154. Le chœur de l’église actuelle représente la première église, la façade se situait au niveau du cintre qui était roman. De cette époque il reste des fenêtres en tiers points dans le chœur et deux fenêtres en plein cintres sur les côtés.

Au XIIIe siècle, comme dans toute l’Europe, Tours s’urbanise, les deux pôles se densifient, des couvents d’ordres mendiants s’installent : les Jacobins (Dominicains) et les Cordeliers (Franciscains). Des rues adjacentes à la rue Colbert et portant ces noms indiquent leur emplacement.

Dans les abbayes, c’est la règle de saint Benoît (VIe) qui est adoptée. Les moines s’engagent à la contemplation et restent dans l’enceinte de leur monastère : la règle est attachée à une vie équilibrée qui s’articule autour de la prière et du travail. Marmoutier était également une abbaye bénédictine. Le projet des Dominicains et des Franciscains (XIIIe) est, au contraire, celui de vouloir être présents dans la ville. Les Dominicains, appelés Ordre Prêcheur, veulent évangéliser et enseigner. À l’instar de leur fondateur François d’Assise, qui veut une vie de pauvreté, les Franciscains évangélisent, leur mode de vie simple en est un moyen.

Puis l’église s’est agrandie une première fois jusqu’au milieu de la nef actuelle. Elle s’agrandira jusqu’à sa taille finale au cours du XVIIIe siècle. La toiture est endommagée par un ouragan en 1817. Le chœur a été relambrissé en 1834. En 1835 l’autel à la romaine est démoli, le nouveau est construit en briques et plâtre. Les six pilastres et colonnes adossées aux murs seront taillées à l’aplomb des murs. L’appui de communion date 1853, le caquetoire est du XIX.

À l’intérieur on peut y découvrir une dalle du XVIIe siècle sur laquelle sont sculptées les figures de Saint-Jacques et de Saint-pierre. Cette plaque présente Saint-Jacques auréolé en pèlerin, debout : il porte la tenue traditionnelle, avec le bourdon de pèlerin (le bâton), la besace, la calebasse (gourde) et le mantelet (grande cape). Saint Pierre est représenté portant deux clés : l’une en or, céleste, l’autre en argent, terrestre. Il a ainsi la capacité d’ouvrir et de fermer les portes du Paradis.

Une litre funéraire a été effacée. Une litre funéraire ou litre seigneuriale était une bande noire posée à l’intérieur et parfois même à l’extérieur d’une église pour honorer un défunt. Tout noble qui avait fait construire l’église sur ses terres en était son propriétaire par le « droit de patronage ». L’autorité ecclésiastique attribue en contrepartie à ces nobles certaines prérogatives, dont le droit de présentation de leurs armoiries sur l’église et le « droit de litre ». Le droit de litre faisant partie des prérogatives seigneuriales, il sera supprimé à la Révolution française.

Une inscription a été trouvée à l’intérieur de l’église au-dessus de la porte d’entrée. (Louis XIII) IHS◊MA (IHS=JC MA=Marie) « L’an de grâce 1621, l’église de céans a esté refaict, Mestre J. DELAROCHE lesné prieur et Mestre J. DELAROCHE, le jeune, p.vicaire. Par Pierre DELAMEE, Mestre charpentier et Louis et Toussainetz LESRIVERAINS, Mestre couvreurs et Baptiste JOURDAIN, Mestre masson entrepreneur. Priez Dieu SVP ».

Dans le chœur de l’église sont enterrés : Messire François Dubois de Boisrideau, écuyer du seigneur de Villiers et les prêtres prieurs de Saint-Julien. Les inhumations dans les églises sont interdites le 13 mars 1776 par décret royal.

EGLISE ST-JULIEN DE CHEDON

L’église date du XIlème siècle, avec quelques remaniements postérieurs et se compose d’une nef, d’un choeur moins elevé que la nef, dont il est séparé par un mur percé d’un arc en tiers-point et d’une abside plus étroite que le choeur dont l’entrée est comprise entre deux colonnettes à chapiteaux sculptés. Ces différentes parties sont couvertes d’un lambris.

L’Eglise a conservé quelques fenêtres primitives, en plein cintre dans la nef et en tiers-point dans le choeur. Le portail occidental, abrité sous un porche moderne, a des archivoltes moulurées en plein cintre et des piedroits flanqués de colonnettes à chapiteaux sculptés.

Dans le mur de l’abside, à gauche de l’autel, est encastrée une dalle du XVIlème siècle sur laquelle sont sculptées, en haut relief, les figures de Saint-Jacques et de Saint-Pierre.

Qui sont les principaux personnages historiques ?

- Saint Julien (IIIe). Comme Martin, il est un militaire de l’armée impériale. Jacques de Voragine rapporte que lorsque le gouverneur Crispin envoya l’un de ses hommes pour le tuer, Julien sortit de lui-même de chez lui et s’offrit en martyr. Sa tête fut alors apportée à saint Ferréol, qui fut menacé du même sort s’il ne se sacrifiait pas aux dieux. Ce dernier refusa et fut exécuté. On plaça sa dépouille ainsi que la tête de saint Julien dans un même tombeau. Au XIe siècle, ses reliques sont amenées dans l’abbaye.

- Saint Grégoire de Tours (538-594) : évêque de Tours en 573, il est une figure majeure de l’histoire de la ville. Outre ses fonctions épiscopales, son nom est retenu comme celui de l’auteur d’une vie de saint Martin, de l’« histoire ecclésiastique des Francs » et d’un « traité de la vie et des miracles de saint Julien ». On note qu’il fut diacre à la basilique Saint-Julien, à Brioude.

- Théotolon : en 940, il est évêque de Tours et fait reconstruire l’église Saint-Julien après les invasions normandes.

- Odon de Cluny (882-942) : il appartient à une grande famille de la région tourangelle. À 18 ans, il est chanoine de la basilique Saint-Martin. En 927, il est Abbé (responsable) de la célèbre abbaye de Cluny. Il meurt à Tours en 942, son tombeau et celui de Théotolon étaient situés dans l’abbatiale de Saint-Julien.

Un peu d’histoire

Odon est à l’origine de l’essor et de la réforme de Cluny qui prennent une dimension européenne. On parle du renouveau monastique. Désormais l’abbaye passe sous l’autorité du pape, s’affranchissant ainsi de tutelles laïques ou épiscopales, plus attirées par la richesse du lieu que par sa fonction spirituelle. De nombreuses abbayes suivent le modèle clunisien, comme à Tours Saint-Julien et Marmoutier. Mais deux siècles plus tard, Cluny est devenue une abbaye opulente, son influence se réduit. À nouveau des reprises en main sont nécessaires. Saint Bruno et saint Bernard de Clairvaux restructurent la règle bénédictine en créant les règles cartusienne (Grande Chartreuse) et cistercienne (Cîteaux) qui vont dans le sens d’une très grande austérité. Elles existent encore aujourd’hui.