SUR LES PAS DU FONDATEUR DE LA TABLE RONDE

Selon une légende rapportée au XIIe siècle, c’est là qu’aurait été inhumé Keu, le sénéchal du roi Arthur, fondateur de la Table Ronde.

L’église est mentionnée pour la première fois en 1139 dans un document de confirmation des domaines de l’abbaye de Cormery, délivré par le pape Innocent II, qui mentionne également la chapelle Sainte-Foy. Celle-ci était située dans l’enceinte du château d’Ussé et fut plus tard le siège d’un prieuré de l’abbaye. L’ermitage Saint-Paul, un peu plus à l’Est, est mentionné pour la première fois en 1180. Selon une légende rapportée au XIIe siècle, c’est là qu’aurait été inhumé Keu, le sénéchal du roi Arthur, fondateur de la Table Ronde.

Les fouilles effectuées par le laboratoire Archéologie et Territoires ( CNRS – Université de Tours) entre 1986 et 1999, ont mis au jour sous l’église actuelle, les vestiges de deux églises antérieures, la première construite à la charnière des VIIe et VIIIe siècles, la seconde à la fin du Xe siècle. Elles ont révélé également , autour de l’église, l’existence de vastes bâtiments de pierre, contemporains de la première église. A cette époque, Rigny était un domaine du monastère Saint-Martin de Tours. La Riniaco colonica est mentionnée en effet dans les documents comptables du monastère, à la fin du VIIe s. avec sept tenanciers dont les noms sont parvenus jusqu’à nous. Ils cultivaient de l’orge, du seigle, de l’avoine et du froment.

A partir de la première moitié du VIIIe siècle, les bâtiments de pierre sont peu à peu tombés en ruine et leur emplacement a été occupé progressivement par des sépultures. Le domaine de Rigny a sans doute été donné à l’abbaye de Cormery lors de la fondation de cette dernière en 791 par Ithier abbé de Saint-Martin de Tours. L’église actuelle qui date des XIe et XIIe siècles est beaucoup plus grande que les deux églises qui l’ont précédée.

Curieusement, le centre de la croisée du transept est occupé par un escalier descendant vers ce qui apparaît comme un mur de crypte, d’une part, et un puits, d’autre part. Le tout est actuellement sous eau. En effet, depuis le milieu du XVIIIe siècle (mais seulement depuis) il est fait mention d’une source miraculeuse qui guérirait « le mal des femmes ». La relation entre l’occupation funéraire d’un lieu de culte et l’existence d’une « source miraculeuse » sur le site, bien que probablement fort ancienne, n’est à ce jour ni formellement établie ni datée.

Les fouilles ont aussi révélé que cimetière et habitations se côtoyaient autour de l’église ; se déplaçant vers le sud de l’église, les habitations ont fini par disparaître, laissant un cimetière de quelque 720 m2 qui restera « en activité » jusqu’en 1865 comme il est dit ensuite.

Lire la suite sur le site Internet de l’association Notre-Dame-De-Rigny

Le fût de colonne était déjà dans l’église en 1986 quand les archéologues ont commencé les fouilles qui ont duré 13 ans.

Interrogée, Elisabeth Zadora-Rio (*) déclare à propos de cette colonne :

“…il n’y en avait qu’une seule d’entreposée dans l’église : un fût monolithique de section cylindrique et de profil légèrement galbé, évidé à son extrémité pour servir de bénitier. Il s’agit d’une colonne antique qui a pu être trouvée sur place ou apportée de plus loin”.

(*) – Archéologue médiéviste, Elisabeth Zadora-Rio a dirigé le chantier de fouilles de Rigny avec Henri Galinié de 1986 à 1999

L’église de Rigny et ses abords. De la colonia de Saint-Martin de Tours au transfert du centre paroissial (600-1865)

La fouille des abords de l’église de Rigny a mis au jour, sous le cimetière paroissial, de vastes bâtiments du 7e et du 8e siècle identifiés avec la colonica Riniaco qui appartenait à Saint-Martin de Tours elle a révélé l’existence de deux églises antérieures à l’église actuelle qui date, pour ses parties les plus anciennes, de la seconde moitié du 11e siècle. Elle a permis également de retracer la genèse et les transformations topographiques…

Le cimetière rural de l’ancien centre paroissial de Rigny a livré 1704 sépultures des époques historiques. Ce confortable effectif a favorisé d’utiles adaptations des techniques anthropologiques fondamentales. Il a apporté une image originale de ce monde paysan qui a accueilli, depuis longtemps, des personnes physiquement défavorisées et des enfants venant de villes voisines. Les conditions de vie de ce milieu ont été suffisantes pour générer des améliorations biologiques, en particulier pour la longévité.

Les registres paroissiaux mentionnent les décès de jeunes enfants “ mis en nourrice ” à Rigny et originaires de Tours, de Chinon ou d’autre lieux secondaires dans un rayon d’une quarantaine de kilomètres. À l’échelle nationale, cet usage est souvent relaté dans les études démographiques car il a été largement répandu et se retrouve fréquemment indiqué dans les actes paroissiaux d’état civil. Sa portée n’est définissable, avec un peu de précision, que par ces sources écrites. On remarquera que son appellation recouvre habituellement des “ placements ” ainsi passés inaperçus dans les textes alors que l’activité des établissements de bienfaisance les laisse entrevoir. Ce fut certainement le destin des enfants dirigés sur Rigny par un orphelinat de Tours (Thomas 1993 : 39). La campagne s’est ainsi procuré un complément de revenus en même temps qu’elle trouvait par là le moyen de satisfaire aux multiples tâches simples qu’elle générait. De cette façon, des placés jeunes, orphelins ou abandonnés, et des déficients ayant pu quitter la ville à un âge plus avancé ont fourni la main-d’œuvre recherchée. En échange ils ont bénéficié, éventuellement durant toute leur vie, d’un hébergement et d’un minimum de protection accompagnés d’une nourriture dont l’accès risquait de leur être plus difficile en milieu urbain du fait de leur état. Cette pratique, allant parfois jusqu’à une adoption de fait, a été progressivement officialisée et gérée par l’Assistance Publique.

A propos de Rigny-Ussé

Nous savons qu’au Ve siècle des religieux viennent s’installer au lieu-dit Saint-Paul, à l’est de Rigny (un peu avant Port Gautier) pour y prêcher la religion du Christ. Ils y construisent une église et un monastère dont toute trace a aujourd’hui disparu. Au IXe siècle, les bénédictins de Cormery envoient quelques moines pour poursuivre l’œuvre de leurs prédécesseurs et y fondent un prieuré. Ils reçoivent du seigneur d’Ussé des terres et des bois qui forment alors la Borderie de Saint-Paul. C’est au XIe siècle, sur les bases de deux églises plus anciennes, dont l’une date du VIIIe siècle, que Notre-Dame-de-Rigny est construite. Les dimensions de l’édifice ainsi que les améliorations réalisées au cours de la période médiévale témoignent de l’importance exceptionnelle de Notre-Dame-de-Rigny pour une simple église paroissiale.

Parallèlement, à trois kilomètres de là, vers le couchant, se dessinaient les prémices du château. Stratégiquement placé pour contrôler la navigation fluviale et le passage entre Tours et Chinon, il est tout d’abord forteresse en bois, édifiée par le viking Guelduin 1er. Celle-ci est rebâtie en pierre par son fils en 1040. Le bourg d’Ussé commence à naître. Les religieux pensent alors à se rapprocher de ce nouveau centre et bâtissent la petite chapelle Sainte-Foy, dans le jardin du seigneur, non loin de celle qui existe aujourd’hui. Ils construisent également le prieuré Sainte-Foy, probablement en face du château. Tout en s’établissant à Ussé, ils continuent à pourvoir aux besoins spirituels de Rigny.

Comme nous l’avons vu, la paroisse s’est constituée à partir du XIe siècle autour des deux pôles liés aux repères monumentaux. Le premier autour du château d’Ussé et du prieuré Sainte-Foy, qui détiennentt les pouvoirs laïc et ecclésiastique. Le second autour des lieux de culte de Rigny, appartenant à l’abbaye tourangelle de Cormery. Ce pôle comprenant l’église paroissiale Notre-Dame-de-Rigny, l’ermitage Saint-Paul et le cimetière, conserve sa responsabilité religieuse et funéraire. L’ermitage Saint-Paul semble avoir été rattaché à la paroisse de Rigny vers la fin du XIIe siècle. La légende veut qu’un proche du roi Arthur (fondateur de la Table Ronde), le sénéchal Keu, y ait été enterré, vers l’an 500, après avoir fondé la ville de Chinon.

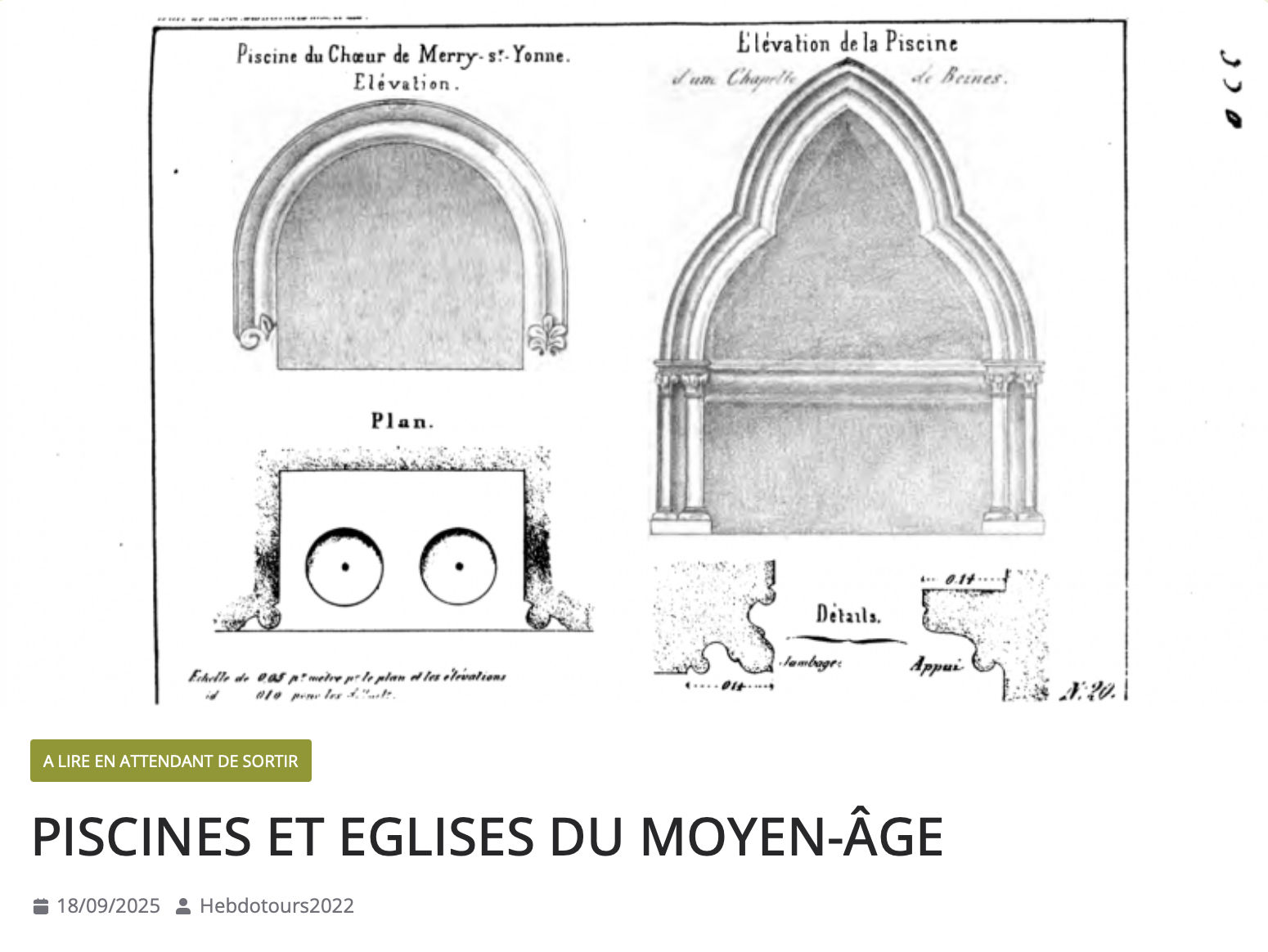

LA PISCINE DOUBLE OU JUMELLE

Faisant fonction de cuvette, le fond d’une piscine est en général concave, afin de recueillir l’eau qui est évacuée vers l’extérieur par un petit orifice percé au point le plus bas. Viollet-le-Duc note que cette eau liturgique était, à l’origine de l’installation de ces piscines, dirigée pour s’infiltrer dans le sol ou les fondations mêmes de l’édifice voué au culte. Il doit rester une quinzaine de piscines à double cuvette en France.

Dans un édifice religieux tel qu’une église, une piscine est un équipement lié au rituel de purification. Cet équipement est aussi nommé lavabo (issu du verbe latin qui commence, dans une traduction de cette langue de la bible

, le psaume 25, 6-7, Lavabo inter innocentes manus meas (” Je me laverai les mains parmi les innocents”). Ce psaume est également récité par le prêtre avant son ablution des mains, dans les messes en latin).

A l’origine, cet aquamanile avait un aspect hygiénique car les fidèles pendant l’offertoire pouvaient venir en procession déposer des offrandes (légumes, poulets, formages, cierges, argent) devant l’autel, ces dons étant destinés à la vie matérielle du prêtre ou au partage en faveur des plus pauvres.

Ping : Concert Harpasix à l’Église Notre-Dame de Rigny-Ussé - Hebdotouraine